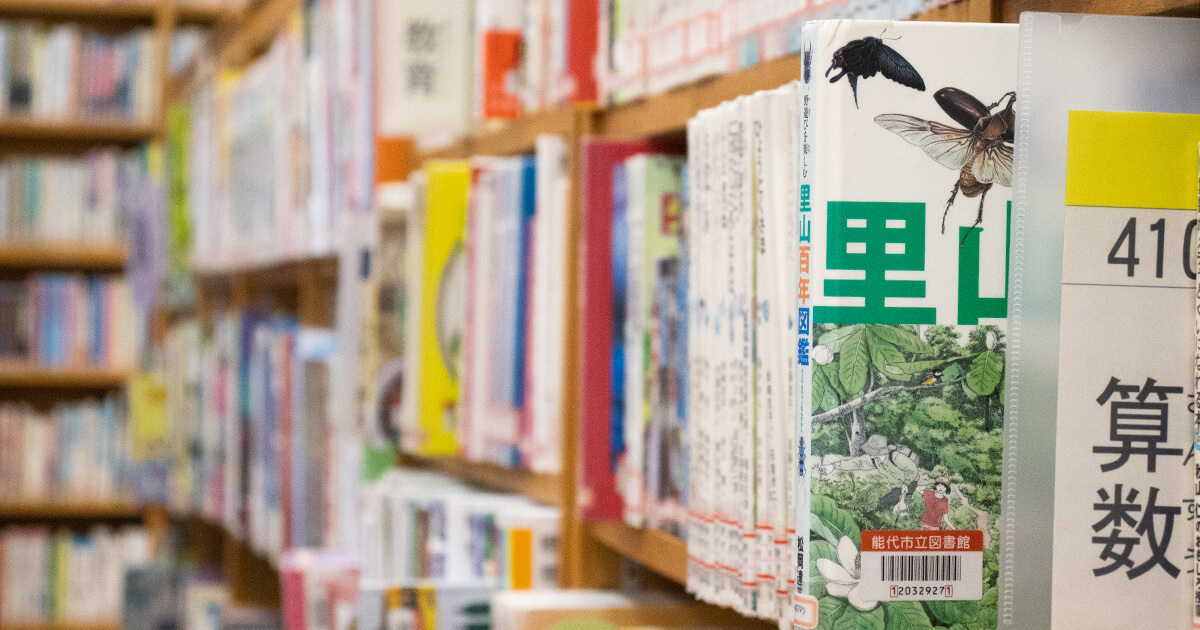

まちとともに歩む、知と学びの拠点

本を借りる場所としてだけでなく、学び、交流し、想いを深める場として、今日も静かに地域の知を支えている。

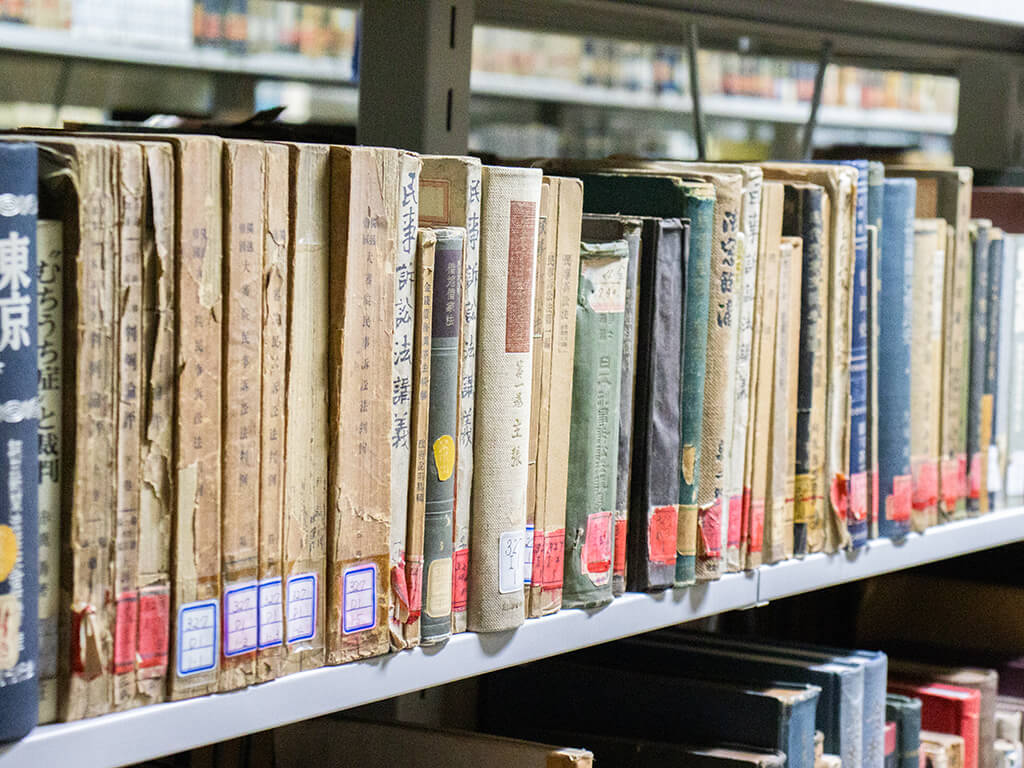

明治から続く、まちの知の拠点

能代図書館の歴史は、明治35年にまでさかのぼる。約120年前に創立され、長い年月の中で大火に見舞われながらも、地域の文化と知識を守り続けてきた。現在、館内にはおよそ18万冊の本があり、そのうち約10万冊が地下書庫に収められている。そこには、明治時代から伝わる貴重な蔵書も保管されており、貸し出しこそできないものの、閲覧は可能。大火をくぐり抜けて奇跡的に残ったその姿は、“生きた歴史”として静かに息づいている。

本と人をつなぐ、目に見えない工夫

図書館に並ぶ本は、すべて職員たちが「選書」という作業を通じて選び抜いたもの。「選書は、本のライフサイクルの始まりなんです」と館長の藤重さん。日本では毎月約5000冊の新刊が発行され、その中から能代図書館に迎え入れられるのは約300冊。需要があるもの、地域にとって必要なもの、資料としての価値があるもの、さまざまな視点をもち寄って本を選び抜いている。

そしてその逆、「除籍」と呼ばれる、本との別れもまた図書館の重要な仕事。読まれなくなったからといってすぐに手放すのではなく、歴史的価値や地域における存在意義、周辺図書館とのバランスなどをふまえて、慎重に判断している。選書で300冊を入れた分、除籍でも月に300冊を抜かなければならない。また、1年間で12万冊以上が貸し出されているため、日々の返却本を棚に戻す作業だけでも大仕事。しかしそれも、大切にされた本を次の読者へと手渡すための営みだ。

地域とつながる、学びと発見の場

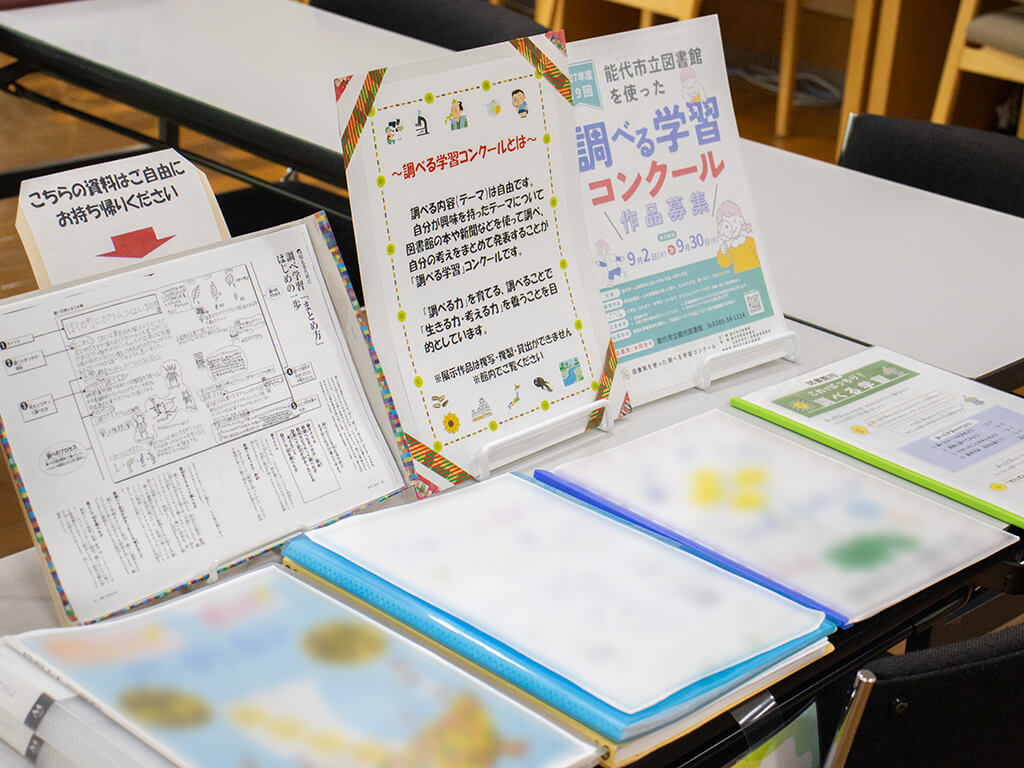

能代図書館では、定期的に講演会や子ども向けイベントを開催している。「能代市立図書館を使った調べる学習コンクール」や、自由研究の相談に応じる「夏休み調べ学習おてつだい隊」もあり、コンクールには20人以上の子どもたちが参加している。子どもの知的探究心を育てるには絶好の環境だ。

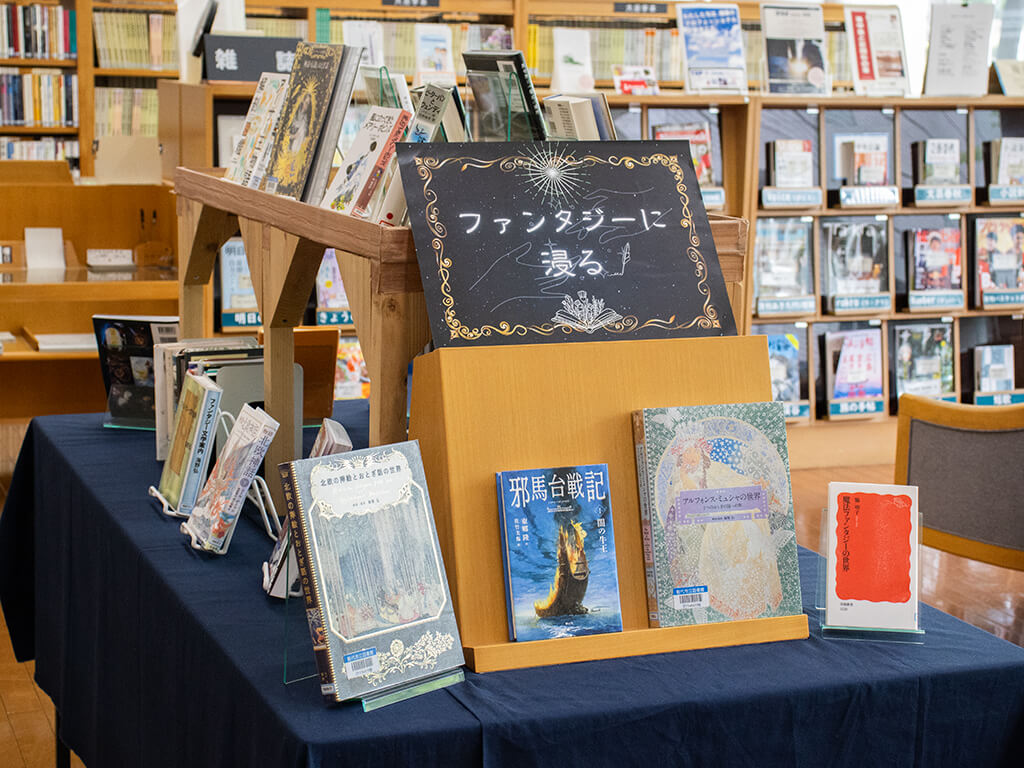

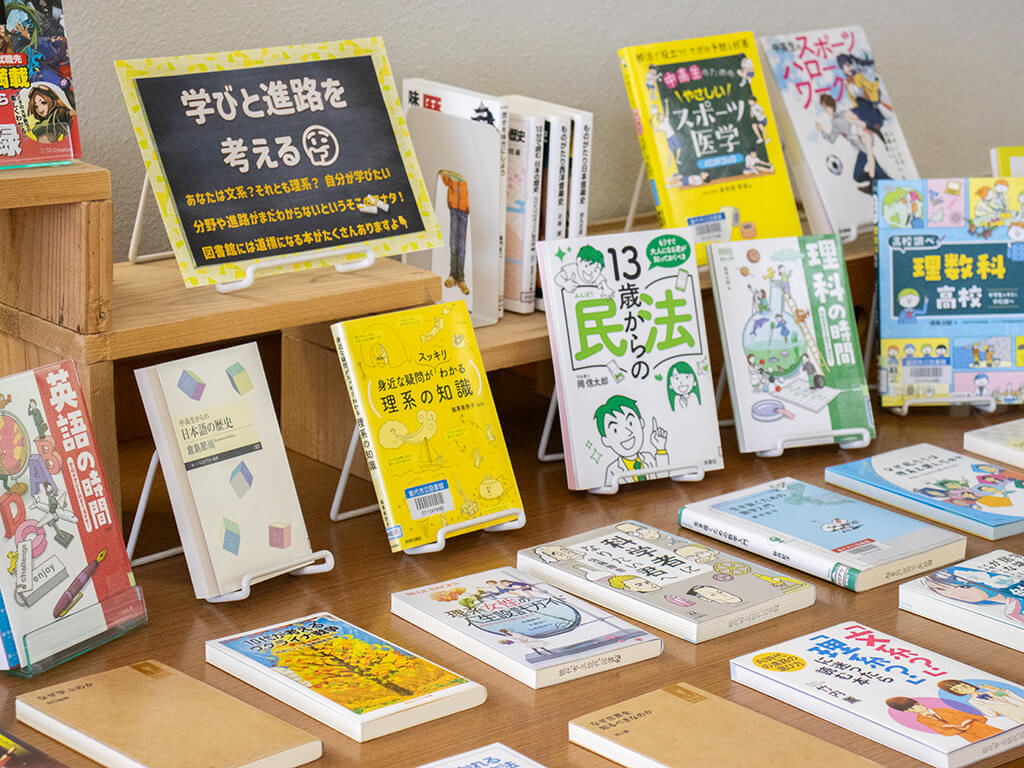

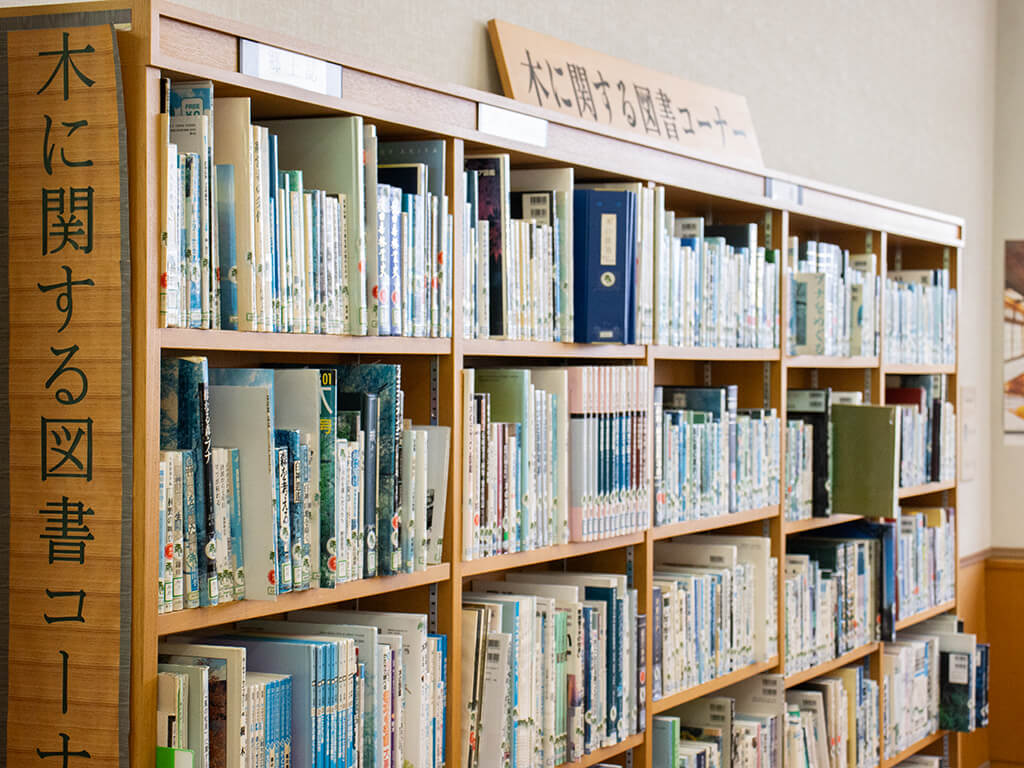

職員たちは、市内在住や出身の方々のネットワークを生かしながら、「今、届けたいテーマ」を探し出している。イベントの開催に合わせて、関連する本を展示したり、テーマにちなんだ特集を組んだりと、常に「本と人との出会い」を工夫しているのも、能代図書館らしさのひとつ。展示は定期的に更新され、大人向け・子ども向けの両方で、新たな本との出会いが用意されている。

必要な人に、必要なだけの本を

能代図書館には、一般的な図書館に多い「貸出冊数制限」がない。必要な冊数を、必要な人に届けたいという想いからだ。また、一般の書店ではなかなか見かけない「大活字本」を豊富に取り揃えるなど、幅広いニーズに応えるラインナップも特徴的。文庫本やコミックは置かれていないが、「耐久性の低い文庫本より長持ちするハードカバー、コミックより児童書に力を入れたい」という明確な方針のもとで選書が行われている。

新刊は毎週入荷し、SNSで紹介するなど、日々の情報発信にも積極的。図書館を利用する人は、毎日訪れる人から2週間ごとのペースで来館する人までさまざま。「本を借りに来る」というだけでなく、新聞を読んだり、静かに時間を過ごしたりする常連の姿も見られる。俳句の募集コーナーや上映会、おはなし会も、訪れる人たちの楽しみのひとつとなっている。

まちと人に寄り添う、能代図書館のこれから

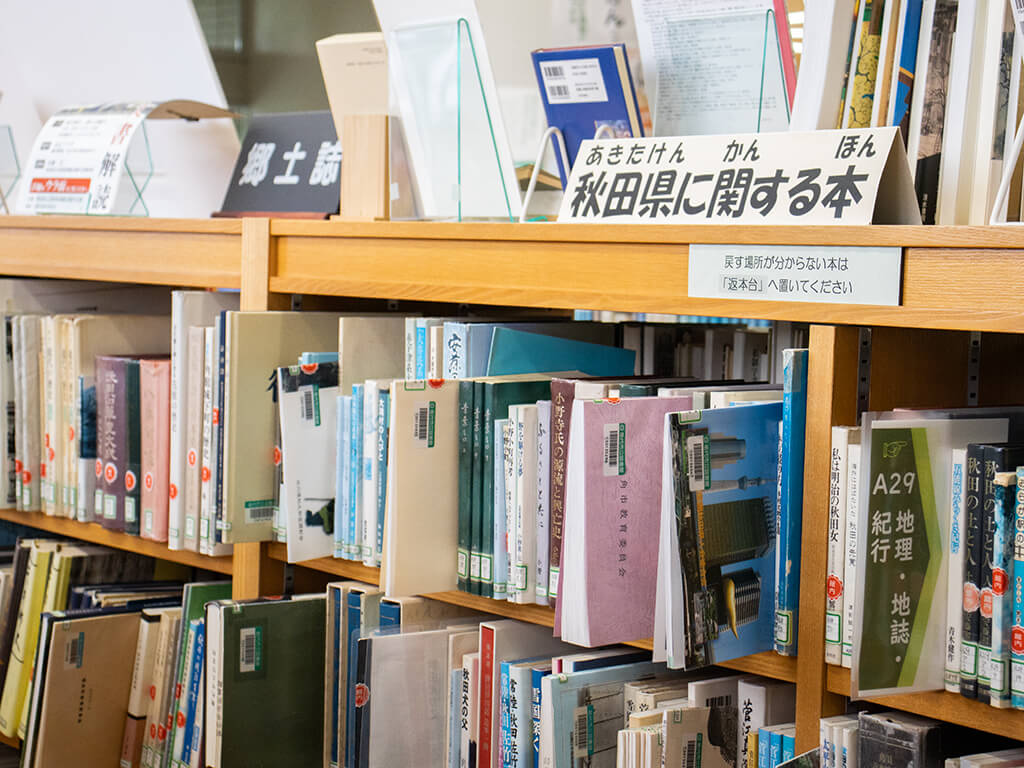

郷土資料、宇宙、木材、健康医療。能代図書館が力を入れる分野は、どれも能代らしさや地域の未来につながるテーマばかり。新しい知識を届ける一方で、古くからの資料も大切に守りながら、本というかたちで地域の記憶を未来へつないでいく。これからもこの図書館は、知を通じて人とまちをつなぐ「静かな対話の場」であり続けるだろう。日々ページをめくる音が響くこの空間に、地域の今と未来が、そっと宿っている。